豬傳染性胃腸炎病毒M蛋白的結構特征、核心功能、免疫特性及應用價值_abio生物試劑品牌網

豬傳染性胃腸炎病毒(TGEV)的M 蛋白(膜蛋白) 是病毒粒子中含量最高的結構蛋白之一,雖不像 S 蛋白(刺突蛋白)那樣直接參與病毒入侵的初始階段,但其在病毒組裝、形態維持及免疫調控中發揮著不可替代的作用。以下從結構特征、核心功能、免疫特性及應用價值展開解析:

一、M 蛋白的結構特征TGEV 的 M 蛋白由病毒基因組的 M 基因編碼,是一種 跨膜糖蛋白,分子量約 25-30 kDa,由 220-250 個氨基酸組成。其結構特點如下:

- 跨膜區:含 3-4 個疏水跨膜螺旋,將 M 蛋白錨定在病毒包膜(來源于宿主細胞內質網或高爾基體膜)上,是 M 蛋白與病毒包膜結合的核心結構。

- 胞內區(C 端):位于病毒粒子內部,與核衣殼蛋白(N 蛋白)存在特異性相互作用,是病毒組裝的關鍵位點。

- 胞外區(N 端):較短(約 20-30 個氨基酸),暴露于病毒表面,可能含少量抗原表位,但免疫原性遠低于 S 蛋白。

- 糖基化修飾:部分毒株的 M 蛋白存在 N - 糖基化位點,可能影響其與其他蛋白的相互作用及穩定性。

M 蛋白是 TGEV 生命周期中 “組裝者” 和 “結構支撐者”,主要功能集中在病毒復制的后期階段:

-

介導病毒粒子組裝

- M 蛋白通過胞內區與核衣殼(由 N 蛋白包裹病毒 RNA 形成)結合,是病毒核衣殼與包膜連接的 “橋梁”。

- 同時,M 蛋白可與 S 蛋白的胞質尾區相互作用,將 S 蛋白錨定在病毒包膜上,確保病毒粒子表面有功能性刺突蛋白(為后續感染做準備)。

-

維持病毒形態

M 蛋白是冠狀病毒包膜的主要結構蛋白(占病毒蛋白總量的 40%-60%),其自身的二聚化或多聚化能支撐病毒包膜的形態(TGEV 為球形或橢圓形),若 M 蛋白缺失或功能異常,病毒粒子會呈現不規則形態,失去感染性。 -

參與病毒釋放

M 蛋白與宿主細胞內膜(如高爾基體膜)的相互作用,可引導組裝完成的病毒粒子通過胞吐作用釋放到細胞外,這一過程依賴 M 蛋白對細胞內膜系統的調控。 -

輔助病毒入侵(間接作用)

雖然 M 蛋白不直接結合宿主受體,但它通過穩定 S 蛋白的構象(如防止 S 蛋白過早降解或錯誤折疊),間接保障 S 蛋白介導的病毒吸附與膜融合功能。

與 S 蛋白相比,M 蛋白的免疫原性較弱,但仍具有一定的免疫相關功能:

-

誘導抗體應答

M 蛋白的胞外區和部分跨膜區暴露于病毒表面,可被機體免疫系統識別,誘導產生抗體。但這類抗體多為非中和抗體(無法直接阻斷病毒入侵),主要用于病毒感染的血清學診斷(而非評估保護力)。 -

激發細胞免疫

M 蛋白中存在少量 T 細胞表位,可被抗原呈遞細胞處理后激活 T 細胞(尤其是 CD4?輔助 T 細胞),參與免疫調節,但作用強度遠低于 S 蛋白。 -

保守性高,變異率低

由于 M 蛋白承擔核心結構功能,其氨基酸序列在不同 TGEV 毒株中高度保守(變異率遠低于 S 蛋白),這一特性使其成為診斷試劑的理想靶標(可檢測不同毒株感染)。

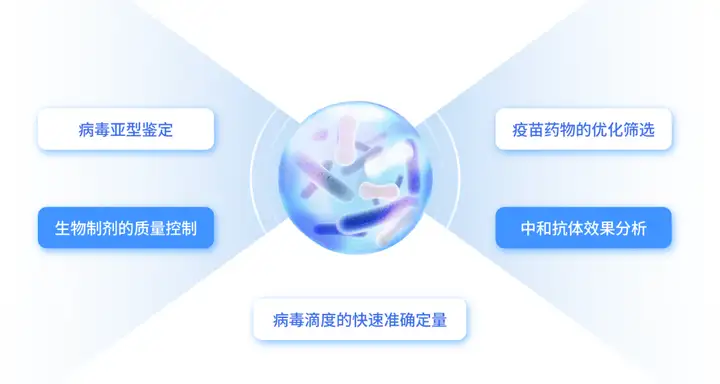

M 蛋白的保守性和結構功能性使其在 TGEV 的診斷和基礎研究中具有獨特價值:

-

診斷試劑開發

- 基于 M 蛋白的高保守性,可將其作為抗原制備 ELISA 試劑盒,檢測血清中抗 TGEV 的總抗體(而非中和抗體),用于流行病學調查(如群體感染率評估)或疫苗免疫后的基礎免疫應答監測。

- 抗 M 蛋白的單克隆抗體可用于病毒分離鑒定(如免疫熒光法檢測細胞中的病毒),因其能識別不同變異株的 M 蛋白,適用性更廣。

-

疫苗研發中的輔助作用

- 雖然 M 蛋白不是中和抗體的主要靶點,但在亞單位疫苗或載體疫苗中,與 S 蛋白聯合表達可增強疫苗的免疫原性(如穩定 S 蛋白結構),或通過激發細胞免疫輔助清除病毒。

- 基因工程疫苗中,M 蛋白的保守序列可作為 “通用靶點”,輔助設計覆蓋更多毒株的廣譜疫苗。

-

病毒學基礎研究

M 蛋白與 N 蛋白、S 蛋白的相互作用機制是解析 TGEV 組裝過程的核心,其研究成果可為開發阻斷病毒組裝的抗病毒藥物(如抑制 M-N 相互作用的小分子)提供靶點。

TGEV 的 M 蛋白是病毒結構與功能的 “核心骨架”,其核心價值體現在病毒組裝、形態維持和免疫診斷中。盡管免疫原性弱于 S 蛋白,但其高保守性使其成為跨毒株檢測的理想靶標,而對其與其他蛋白相互作用的深入研究,也為抗病毒策略(如抑制組裝)提供了新方向。在 TGEV 防控中,M 蛋白常與 S 蛋白、N 蛋白等協同應用,形成 “診斷 - 疫苗 - 藥物” 的多維度研究體系。

本站“ABIO生物試劑品牌網”圖片文字來自互聯網

如果有侵權請聯系微信: nanhu9181 處理,感謝~